Recorrer los valles pirenaicos en constante ir y venir entre España y Francia es hermoso. Las montañas hermanan tanto como aíslan. Las hayas o los abetos no entienden de fronteras. Las aves que, en su pulsión irrefrenable hacia el Sur, utilizan estos pasos, tampoco. Sí, es hermoso cruzar fronteras. Los caminos están llenos de promesas.

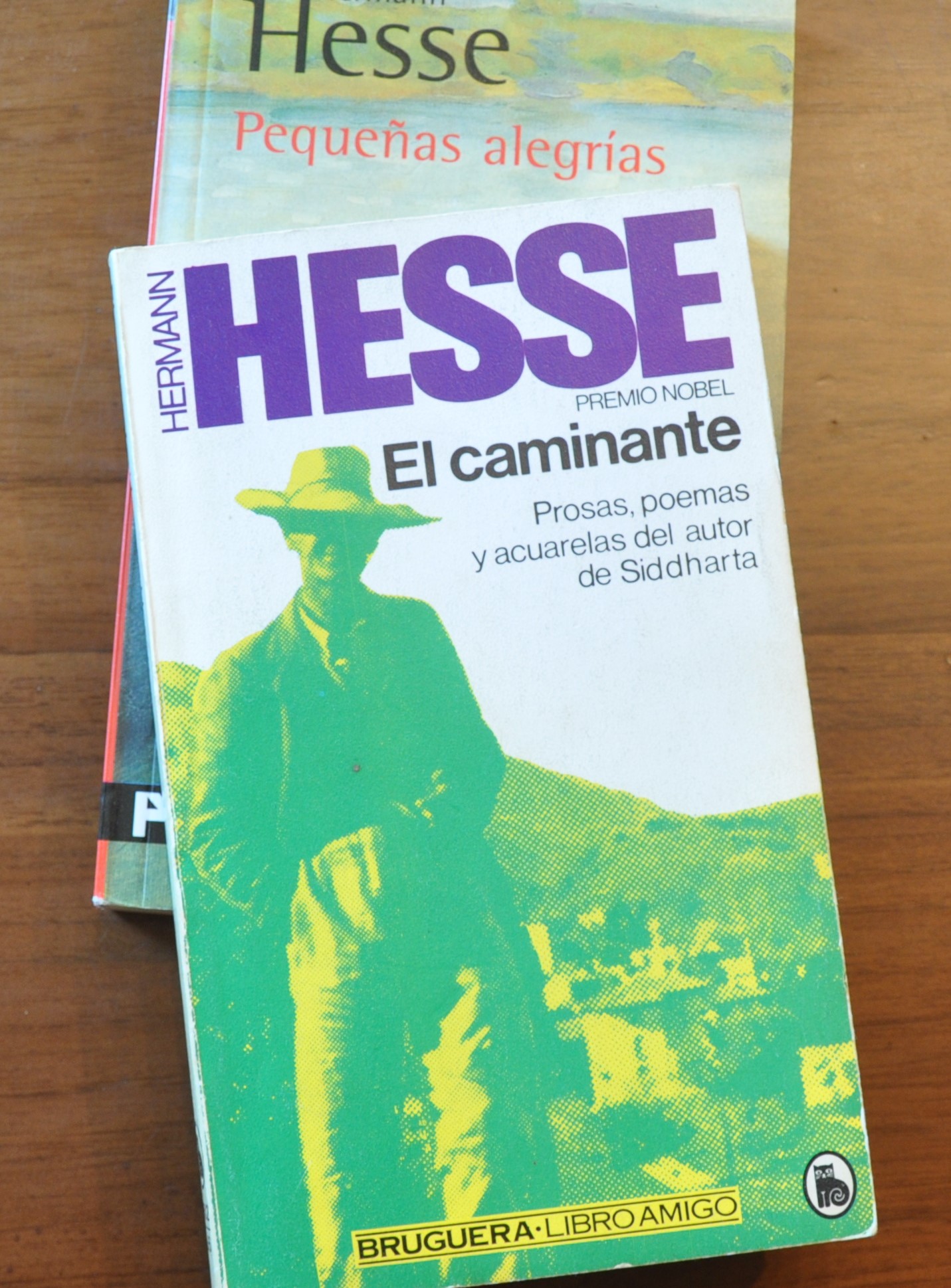

He recuperado un pequeño libro de Hermann Hesse, El Caminante, que leí hace más de tres décadas. Prosas, poemas y acuarelas. Una pequeña joya. Lo he encontrado en la edición de Bruguera en la que lo leí entonces. Una edición del año 1981. Formará parte de mi biblioteca esencial: esos libros con los que mantienes una relación íntima, de compañía, de amistad. Una relación cargada de significados personales y de recuerdos.

Pero El Caminante es, donde los haya, un librito para llevar por los caminos. En la mochila. Acaso para pasear con él por los Alpes, por el Tesino o en esos pasos de montaña hacia el Sur, hacia Italia, que Hesse frecuentara. Dar vida a sus textos caminando. Fue escrito en 1918 en un momento de crisis y de transformación personal. No es primavera en mi corazón. Y en él se apunta ya hacia algunos de los temas que el escritor abordará en sus grandes obras. Hesse se instala en Montagnola, pequeña villa cerca de Lugano, Suiza. Como si hubiera despertado de una pesadilla, una pesadilla de años, respira por fin la libertad, el aire, el sol, la soledad. Pasea. Con la piel tostada y del todo invadido por el esplendor del universo entero.

Macuto al hombro, sombrero y traje deshilachado, el autor reivindica la vida del peregrino, los paseos sin rumbo, el libre vagabundeo. Acostarse en el prado con el oído pegado a la hierba, asomarse al río desde el puente, contemplar el cielo claro, observar esa mariposa azul que se posa sobre el sombrero… Sentir el corazón grande de la Tierra.

¿Dónde dormiré esta noche? ¡Es lo mismo! ¿Qué hace el mundo? ¿Descubre nuevos dioses, nuevas leyes, nuevas libertades? ¡Es lo mismo! Pero que aquí arriba florezca otra primavera de pétalos aterciopelados, que el viento cante entre los álamos, dulce y apacible, que entre mis ojos y el cielo flote y zumbe una abeja dorada, ¡esto sí que no es lo mismo! Su zumbido entona la canción de la felicidad, tararea la canción de la eternidad.

Acuarelas pintadas por Hermann Hesse

El ansia de vagabundear le acelera el corazón cuando escucha al atardecer el susurro de los árboles. Las líneas que dedica a estos, cargadas de profundo significado humano, son memorables. Nos hablan de la soledad en la fortaleza, de las cicatrices de la vida, de la confianza en la propia singularidad, esa «noble obstinación», y de nuestra condición humana como expresión o manifestación única e irrepetible de la Vida, de la Naturaleza y de la sagrada misión de esta.

Los árboles han sido siempre para mí los predicadores más eficaces. Los respeto cuando viven en poblaciones o en familias, en bosques o en arboledas. Pero aún los respeto más cuando viven apartados. Son como individuos solitarios. No como ermitaños que se hubieran recluido a causa de una debilidad, sino como hombres grandes en su soledad, como Beethoven y Nietzsche. En sus ramas más altas susurra el mundo y sus raíces descansan en lo infinito; pero no se abandonan ahí, luchan con toda su fuerza vital por una única cosa: cumplir con ellos mismos según sus propias leyes, desarrollando su propia forma, representándose a sí mismos. Nada es más sagrado, nada es más ejemplar que un árbol fuerte y hermoso. Cuando se tala un árbol y se muestra desnuda al sol su herida mortal, puede leerse toda su historia en la clara circunferencia de su tronco: en sus anillos anuales y en sus deformaciones están descritos con fidelidad toda la lucha, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, toda la dicha y prosperidad. Años flacos y años abundantes, agresiones soportadas y tormentas sobrevividas. Y cualquier hijo de campesino sabe que la madera más dura y noble es la que tiene los anillos más estrechos, y que en lo alto de las montañas, en constante peligro, crecen los troncos más fuertes, ejemplares e indestructibles.

Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe escucharles, descubre la verdad. Ellos no predican doctrinas ni recetas. Predican, indiferentes al detalle, la originaria ley de la vida. El árbol dice: en mí hay escondido un núcleo, una luz, un pensamiento. Soy vida de la vida eterna. Única es la tentativa y la creación que la Madre eterna ha hecho conmigo. Únicos son mi forma y los pliegues de mi piel, así como único es el más humilde juego de hojas de mis ramas y la más pequeña herida de mi corteza. Mi misión es dar forma y presentar lo eterno en mis marcas singulares. El árbol dice: mi fuerza es la confianza.

Es este un texto para leer con reverencia cuando, en nuestras propias caminatas, aquí o allá, nos encontramos ante ese tejo centenario, aquel majestuoso roble o el monumental castaño.

En otro momento, ante una bonita capilla, señala: Los dioses no habitan fuera de nosotros. El Dios en que debemos creer está en nuestro interior. (…) ¡Oh querida e íntima capilla de esta región! Llevas los signos e inscripciones de un Dios que no es el mío. Tus fieles rezan oraciones cuyas palabras no conozco. Sin embargo, puedo rezar en tu interior tan bien como en el encinar o el valle. Oración que no es súplica sino canto, de sufrimiento y de gratitud.

Como no puede ser de otro modo, por la fecha en que está escrito, la catástrofe de la Primera Guerra Mundial está presente en el libro. Hesse despertó violentamente a la evidencia de sus horrores al ver, profundamente conmocionado, la facilidad con la que amigos y colegas se alistaban al servicio de Moloch. A partir de este momento mantendrá una postura marcadamente antibelicista.

¡Qué hermoso es cruzar fronteras! El caminante es en muchos aspectos un hombre primitivo, del mismo modo que el nómada es más primitivo que el campesino. Pero vencer el sedentarismo y despreciar las fronteras convierte a la gente de mi clase en señales indicadoras del futuro. Si hubiera más personas que sintieran mi profundo desprecio por las fronteras, no habría más guerras ni bloqueos. No existe nada más odioso que las fronteras, nada más estúpido. Son como los cañones, como los generales: mientras reina el buen sentido, la humanidad y la paz, no nos percatamos de su existencia y sonreímos ante ellas, pero en cuanto estallan la guerra y la demencia, se convierten en importantes y sagradas. ¡Hasta qué punto significan, durante los años de guerra, tortura y prisión para nosotros los caminantes! (…) Guerra y trabajo, permiso y llamamiento, fichas rojas y fichas verdes, excelencias, ministros, generales, oficinas: un mundo fantasmal, inverosímil. Pero existía, y tenía el poder de envenenar la tierra, y de sacarme de mi refugio a fuerza de trompetas, a mí, el pequeño caminante y pintor de acuarelas. (…) La patria está en tu interior o en ninguna parte.

Hay en este libro solo una pequeña muestra de los textos, de gran delicadeza, que Hermann Hesse dedicara a la naturaleza. En la recopilación de reflexiones, poemas y acuarelas editadas con el título de Las estaciones (un librito precioso) o en Pequeñas alegrías, una compilación más extensa de artículos que Hesse publicara en periódicos y revistas, encontramos muchas más. Hay alegría en el caminar. Solo se requiere capacidad para la conmoción, capacidad para vivenciar, asombro goethiano. Caminar. A veces, encontrándose a uno mismo. A veces, al volver a territorios afectivos, reencontrándose. La naturaleza responderá a nuestro saludo con la tranquila, dura y algo burlona placidez con la cual nos acoge siempre, con la condescendencia de lo permanente hacia lo pasajero.

Y si la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero…, bien puede decirse que para nosotros, los caminantes, todos los caminos conducen a casa.

Todo está dentro de ti, el oro y el barro, el deleite y la pena, la risa infantil y la angustia mortal. ¡Acéptalo todo, no te aflijas por nada, no intentes rehuir nada! (…) Eres un pájaro en plena tormenta. ¡Déjala rugir!

¡Qué hermosa, qué tonta, qué hechicera es esta pobre vida!

Caducidad

Del árbol de mi vida

caen, una a una, las hojas.

Oh, mundo de delirios,

¡cómo sacias!,

¡cómo sacias y fatigas!,

¡cómo embriagas!

Lo que hoy aún arde

se extinguirá muy pronto.

Pronto silbará el viento

sobre mi angosta tumba.

Vendrá a inclinarse

la madre sobre el niño.

Quiero ver sus ojos de nuevo,

su mirada es mi estrella,

ya puede todo lo demás borrarse.

Todo muere, todo quiere morir.

Sólo la Madre eterna queda,

de donde venimos.

Sus dedos escriben juguetones

en el aire huido nuestro nombre.

Un día llegará la paz con el último agotamiento, y la maternal tierra me acogerá en sus brazos. No será el fin. Será el sueño en que desaparece lo viejo y marchito y empieza a respirar lo joven y lo nuevo. Quiero volver a recorrer entonces, con otros pensamientos, todos estos caminos, y escuchar una y otra vez los arroyos y contemplar una y otra vez el cielo vespertino…

Sin la caducidad lo bello no nos emociona. Carece de dolor.

Bibliografía:

Hesse, Hermann (1981). El caminante. Barcelona. Bruguera.

Hesse, Hermann (2006). Las estaciones. Barcelona. RBA.

Hesse, Hermann (1998). Pequeñas alegrías. Madrid. Alianza Editorial.